Radon: Bundesrat will Gefahr in Gebäuden senken

Das Wichtigste in Kürze

- Der Bundesrat will die Gefahr durch Radon in Gebäuden senken.

- Neubauten sollen einen Schutz vor dem Krebs erregenden Gas erhalten.

- Bei Sanierungen von bestehenden Gebäuden soll der Radon-Schutz einbezogen werden.

Der Bundesrat will die Gefahr durch Krebs erregendes Radon in Gebäuden vermindern. Neubauten sollen einen Schutz vor dem natürlichen Gas erhalten, und bei Sanierungen von bestehenden Gebäuden soll der Radon-Schutz einbezogen werden.

Radon ist ein natürliches radioaktives Gas. Es kann durch undichte Stellen in der Gebäudehülle ins Haus und sich in der Raumluft ansammeln. In rund jedem zehnten Gebäude in der Schweiz ist die Radon-Konzentration so hoch, dass sie die Gesundheit gefährden kann. Dies schrieb der Bundesrat am Freitag.

Für den besseren Schutz vor Radon hat der Bundesrat den Aktionsplan Radon 2021-2030 genehmigt. Er setzt zum einen auf das Bauen und Umbauen. Dort sollen Radon-Schutzmassnahmen zum Stand der Technik gehören. Beim Umbauen sollen Synergien genutzt werden, beispielsweise mit energetischen Sanierungen.

Wissen über Schutz vor Radon erweitern

Weiter sollen Baufachleute im Schutz vor Radon besser ausgebildet werden, «vom Maurer über den Planer bis zum Architekten». Und die Bevölkerung soll besser Bescheid wissen über das Gas und die Gesundheitsrisiken, die von ihm ausgehen. Hier setzt der Plan bei der Kommunikation und Messungen an.

Diese müssen laut Aktionsplan einfach durchführbar und verlässlich sein. Sie werden – zum Schutz der Kinder – in Kindergärten und Schulen flächendeckend empfohlen. Für andere Gebäude sollten Messungen beispielsweise vor oder nach Umbauten oder in Bauten mit offenen Böden vorgenommen werden.

Auch am Arbeitsplatz fordert der Aktionsplan einen besseren Schutz. Als exponiert gelten Arbeitende in unterirdischen Bauten, Bergwerken oder Wasserversorgungsanlagen. Noch fehlen allerdings zugelassene Radondosimeter für die persönliche Dosisermittlung. Auch hier muss gehandelt werden, wie es im Aktionsplan heisst.

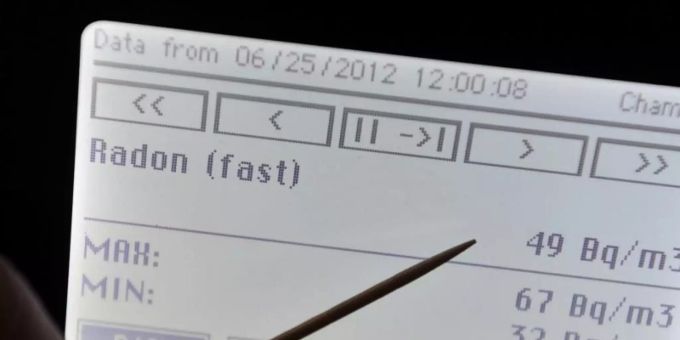

Gesetzliche Grundlage für den Schutz vor Radon ist die Strahlenschutzverordnung. Sie schreibt seit Anfang 2018 für Räume, in denen sich Menschen aufhalten, einen Referenzwert von Radon vor. Dieser beträgt 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3). Zuvor waren es 1000 Bq/m3 gewesen.

«Nationale Problematik»

Bisher wurde in rund 150'000 Häusern in der Schweiz die Radon-Konzentration gemessen, vor allem in Gebieten mit geologischer Gefährdung. Mit dem früheren Referenzwert hatten 1 Prozent der Häuser einen zu hohen Wert. Mit dem tieferen Wert sind es neu 10 Prozent, wie es im Aktionsplan heisst.

«Radon wird von einer regionalen zu einer nationalen Problematik», folgert der Aktionsplan. Am meisten betroffen sind aber Regionen in den Alpen und im Jura. Massgebend sind der Urangehalt, die Durchlässigkeit des Bodens und vorhandene Karstgebiete.

Die Bevölkerung sei noch nicht genügend sensibilisiert und auch geschützt. Dies geht aus der Evaluation des bisherigen Radon-Aktionsplans für die Jahre 2012-2020 hervor. Messungen, Sanierungen, Bauvorschriften und die Zusammenarbeit mit anderen Programmen seien zu wenig vorangekommen, heisst es im neuen Aktionsplan.

Noch immer werde ohne präventive Radon-Schutzmassnahmen geplant und gebaut, und noch immer seien mit Radon belastete Bauten nicht saniert. Zu viele Menschen seien deshalb dem die Gesundheit gefährdenden Gas unnötig ausgesetzt, zuhause oder bei der Arbeit.

WHO empfiehlt tieferen Referenzwert

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Radon einen Referenzwert von 100 Bq/m3. Könne dieser aufgrund «länderspezifischer Bedingungen» nicht eingehalten werden, sollte er bei höchstens 300 Bc/m3 festgelegt werden. Dies heisst es im Aktionsplan weiter.

Pro Jahr sind laut Bundesrat 200 bis 300 Lungenkrebs-Todesfälle auf Radon zurückzuführen. Gemäss im Aktionsplan zitierten Angaben des Bundesamtes für Statistik starben 2012 3090 Menschen an Lungenkrebs. Bei 545 war die Krankheit nicht tabakbedingt. Der neue Aktionsplan löst den Aktionsplan für die Jahre 2012-2020 ab.