Als die Kleidung vor 80 Jahren künstlich wurde

Das Wichtigste in Kürze

- Vor 80 Jahren wurde mit der Massenproduktion von Nylon begonnen.

- Die Kunstfaser hat neben ihrer neuen Technologie zu Umweltschäden beigetragen.

- Forscher suchen nach einer umweltfreundlicheren Alternative.

Schwarzmarktware, schwitzig, stinkig - und der letzte Schrei: In Erzählungen über die Nachkriegszeit und die Fünfziger Jahre hat Nylon seinen festen Platz: Zunächst als Damenstrumpf auf den Markt gebracht, gab es bald auch Hemden und Blusen aus der Kunstfaser zu kaufen. Zunächst eine Sensation, nahm die Begeisterung schnell. «Man hat geschwitzt, das war furchtbar», erinnert sich Erika Tegtmeyer aus Münster an ihre Jugend. «Die Wäsche klebte am Körper.»

Ohne Kohlenstoff hergestellt

Den Siegeszug synthetischer Fasern konnte das nicht stoppen. Nylon war die erste Faser, die ohne natürliche Bestandteile auf Kohlenstoffbasis hergestellt wurde - ein Kunststoff zum Anziehen. Zu den Vorteilen synthetischer Fasern zählen unter anderem: leichtes Gewicht, wenig Wasseraufnahme, lange Haltbarkeit, wie eine Sprecherin des Outdoor-Herstellers Vaude auflistet.

Erfinder von Nylon war der US-Chemiker Wallace Carrothers, der für den Konzern Dupont arbeitete. Ende 1939 startete das Unternehmen die Serienproduktion in einer Fabrik im Bundesstaat Delaware. Die Damenstrümpfe wurden in den USA sofort zum populär. Der Grund: Nylongarn ähnelte einem Luxusprodukt, das bis dahin den Wohlhabenden vorbehalten war: Seide.

Der deutschen Chemieindustrie war Nylon nicht verborgen geblieben, als Konkurrenzprodukt wurde Perlon entwickelt, wie Nylon ein Polyamid. Der Zweite Weltkrieg bremste die Verbreitung auf dem zivilen Markt, da sowohl Nylon als auch Perlon militärischen Nutzen hatten. So auch für die Produktion von Fallschirmen.

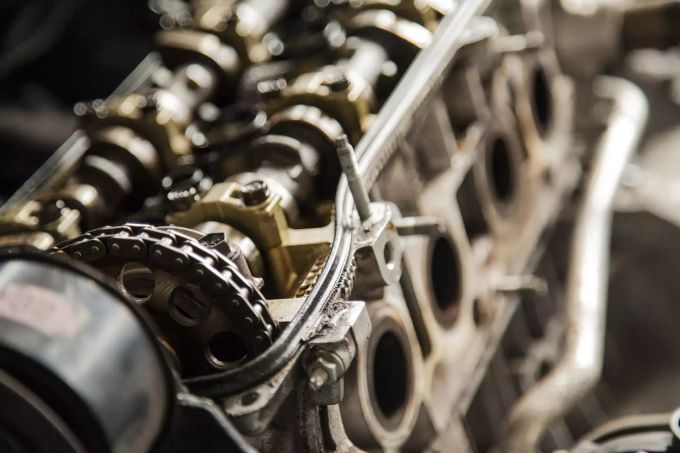

Nylon unter Motorhaube

Dupont stellt ein fortentwickeltes Nylon nach wie vor her. Allerdings findet sich das Produkt heutzutage dort, wo es wenige erwarten würden: unter der Motorhaube. Nach Dupont-Angaben sind viele Kunststoffteile von Automotoren aus Nylon gefertigt.

Bei Umweltschützern sind synthetische Fasern aus zwei Gründen in Verruf: Erstens basieren Kunststoffe auf fossilen Rohstoffen, zweitens tragen Polyester, Polyamid, Polyacryl und andere textile Kunstfasern zum Mikroplastik-Problem bei.

Der wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments verweist in einem Bericht zum Thema Textilindustrie und Umwelt auf mehrere Studien. Demnach kann ein Waschgang mit synthetischen Textilien bis zu 700 000 Mikroplastik-Teilchen ins Abwasser spülen. Alljährlich landet weltweit geschätzt eine halbe Million Tonnen Mikroplastik aus der Textilwäsche in den Ozeanen.

Natürliche Fasern haben grössere Auswirkungen

Einen einfachen Gegensatz sauberer Natur- gegen schmutzige Kunstfasern allerdings gibt es nicht. «Das ist ein ganz komplexes Thema, es gibt jeweils verschiedene Vor- und Nachteile der jeweiligen Fasern.» Dies sagt Sascha Schriever vom Institut für Textiltechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen.

Im EU-Bericht heisst es dazu, dass in der Textilproduktion natürliche Fasern sogar grössere Auswirkungen auf die Umwelt haben. So verbraucht der Baumwollanbau exorbitant viel Wasser, Wolle erhöht den globalen CO2-Ausstoss. Schuld sind die Schafe.

Sowohl Wissenschaftler als auch Unternehmen arbeiten daran, synthetische Fasern umweltfreundlicher zu machen. «Es gibt einige Firmen, die mittlerweile biobasierte Polyamide entwickelt haben, die auch teilweise zu Fasern verarbeitet werden», sagt Schriever.

Hersteller wollen nachhaltiger werden

Biobasiert bedeutet, dass der Ausgangsstoff ein natürlicher ist, etwa Mais oder Zucker. «Der Hauptgrund ist die Nachhaltigkeit, um weg vom Erdöl zu kommen und Polyamide auf Basis nachwachsender Rohstoffe herzustellen», sagt Schriever. Mittlerweile gibt es auch erdölbasierte Kunststoffe, die biologisch abbaubar sind. Auch die Bundesregierung ist in Sachen umweltfreundlicher Wirtschaft aktiv: «Das Bundesforschungsministerium hat 2020 zum Jahr der Bioökonomie erklärt, in dieser Richtung wird viel geforscht», sagt Schriever.

Nachhaltig sein wollen aber auch die Erfinder von Nylon, Dupont ist seit langem Zielscheibe von Umweltschützern. So hat das US-Unternehmen eine Textilfaser auf Maisbasis namens Sorona entwickelt. Prominente Abnehmerin ist unter anderem die britische Modedesignerin Stella McCartney, Tochter von Ex-Beatle und Poplegende Paul McCartney.

Outdoor-Bekleidung häufig aus Kunstfasern

Drängend ist das Umweltproblem insbesondere für die Hersteller von Outdoor-Bekleidung. Die sind einerseits auf synthetische Fasern angewiesen und andererseits von der Liebe ihrer Kundschaft zur Natur leben.

Wanderer, Radfahrer, Bergsteiger, Skitourengeher, Kletterer verlangen atmungsaktive Kleidung, möglichst wind- und wasserdicht. Das sind Eigenschaften, die Wolle und Baumwolle fehlen. Gleichzeitig tragen Naturfreunde ungern Jacken, Hosen, Hemden, Mützen und Strümpfe, die Gift für die Umwelt sind.

Bekannte Hersteller wie Vaude legen deswegen grossen Wert auf Nachhaltigkeit. «Bis 2024 sollen mindestens 90 Prozent aller Vaude- Produkte einen biobasierte. Oder recycelten Materialanteil von mehr als 50 Prozent haben», sagt eine Unternehmenssprecherin in Tettnang.

Das Unternehmen hat mittlerweile eine «Green Shape»-Kollektion im Angebot. Bei der sind rund 90 Prozent der textilen Materialien biobasiert, recycelt oder reine Naturmaterialien.

Umweltmängel durch Verbraucher verursacht

Ein Aspekt, der in der Umweltdebatte eher selten erwähnt wird: Ein beträchtlicher Teil des textilen Problems geht nicht auf die Industrie zurück, sondern die Verbraucher. Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU argumentierte schon 2006, dass die schädlichsten Folgen für die Umwelt nicht bei der Textilproduktion entstehen.

Sie entstehen viel mehr durch Waschen und Trocknen. Die Wäsche setzt nicht nur Mikroplastik frei, sondern verbraucht grosse Mengen an Wasser, Strom und Waschmittel. Verhaltensänderungen könnten grosse Wirkung haben.